09.08.2018 – 31.01.2023

Das Projekt MoPlaSa wird im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI) durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gefördert.

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. (Lead)

Forst Schneebecke

Gut Schmerwitz GmbH & Co. KG

Havelfrucht Werder GmbH

Julius Kühn-Institut (JKI)

Humboldt-Universität zu Berlin

agrathaer GmbH

e-nema GmbH

Internationale Geotextil GmbH (IGG)

Pflanzenschutzdienst Brandenburg des Landesamts für Ländliche Entwicklung

Landwirtschaft und Flurneuordnung (PSD)

Landesforschungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (LFA)

Sanddornverein e. V. – Gesellschaft zur Förderung von Sanddorn und Wildobst (SV).

Ziel des Projekts

Der Anbau von Sanddorn ist durch das massive Auftreten der Sanddornfruchtfliege bedroht. Es mangelt allerdings an einer zuverlässigen Bekämpfungsstrategie, die im ökologischen und integrierten Anbau umsetzbar ist.

Der Anbau von Sanddorn ist durch das massive Auftreten der Sanddornfruchtfliege bedroht. Es mangelt allerdings an einer zuverlässigen Bekämpfungsstrategie, die im ökologischen und integrierten Anbau umsetzbar ist.

Im Rahmen des Projekts MoPlaSa wird eine modulare Pflanzenschutzstrategie entwickelt, die durch die Kombination der einzelnen Module (z. B. Fallen, Barrieren, Betrachtung der Sortenanfälligkeit etc.) jede Form des Anbaus ermöglicht. Die erfolgsversprechensten Möglichkeiten werden in Handlungsempfehlungen und Anleitungen zur Umsetzung in einem Praxisbuch und Kurzvideos dargestellt.

Was hat das mit der europäischen „Farm to Fork“-Strategie zu tun?

Das Projekt MoPlaSa setzt an der Wurzel des Ernährungssektors an und fokussiert auf einen Teilbereich an der Basis der nachhaltigen Lebensmittelerzeugung. So stellt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln insbesondere integriert produzierende Unternehmen und Landwirtschaftsbetriebe des ökologischen Landbaus vor große Herausforderungen.

Deren Einsatz ist oft nur sehr begrenzt auf bestimmte von der EU genehmigte Wirkstoffe (insb. biologische Wirkstoffe) oder im Ausnahmefall möglich. Auch die Wirksamkeit der Mittel oder ihre allgemeine Verfügbarkeit stellt häufig eine Hürde dar. Alternative Bekämpfungsstrategien und -maßnahmen sind daher eine bedeutsame Alternative und werden innerhalb des Projekts erforscht und bis zur Anwendungsreife entwickelt.

Was ist die Rolle von agrathaer?

agrathaer führt für den Lead-Partner das Projektmanagement durch und verantwortet die praxisgerechte Aufbereitung des innovativen Bekämpfungskonzeptes sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Bearbeitung konkreter, die Praxis betreffender Problemstellungen, die Überführung in innovative Lösungen sowie die Durchführung von praxistauglichen Innovationsprojekten.

MoPlaSa BLOG

11.09.2019 – Besuch der Staatssekretärin Dr. Schilde

Die Staatssekretärin Dr. Carolin Schilde besuchte unser MoPlaSa_Projekt am ZALF in Müncheberg. Gemeinsam wurde über die Herausforderungen und die Zukunft des Sanddornanbaus in Brandenburg gesprochen und die besondere Bedeutung des Sanddornanbaus in Norddeutschland hervorgehoben:

Mit Dauerkulturen, wie Sanddorn, schaffen wir einen dauerhaften Lebensraum für Insekten, Vögel und viele andere Tiere. Wir fördern damit Biodiversität und leisten einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Diversität im landwirtschaftlichen Anbau ist eine wichtige Absicherung besonders aus Perspektive potenziell steigender negativer Effekte des Klimawandels. Die hohe Anpassungsfähigkeit und Sortendiversität des Sanddorns ist eine zukunftsfähige Anbaualternative.

Der Sanddornanbau hat ein besonderes Alleinstellungsmerkmal in Nordostdeutschland. Tradition und norddeutsche Kultur soll den kommenden Generationen weitergegeben werden, gleichzeitig müssen wir neues Wissen generieren, um den Sanddornanbau zukunftsfähig zu machen.

Die aromatische Frucht hat einen großen Vitamin C Anteil und wird zu Saft, Marmelade oder Likör verarbeitet. Das stärkt die regionale Wertschöpfung. Durch eine Erweiterung der Sanddornproduktpalette kann die Nachfrage gesteigert werden und einem Preisverfall entgegen gewirkt werden.

Damit es viel zu erleben und zu erforschen gibt, haben wir auch Anschauungsobjekte aus unserer Projektpraxis mitgebracht:

-

- Sanddornfliegen, von der Puppe zur Fliege

- Nematoden unterm Mikroskop

- Sanddorn ist nicht gleich Sanddorn, verschiedene Sanddornsorten und Befallzustände

- Fliegenfallen, von einmal Klebetafeln bis zu wiederverwendbaren Fallen

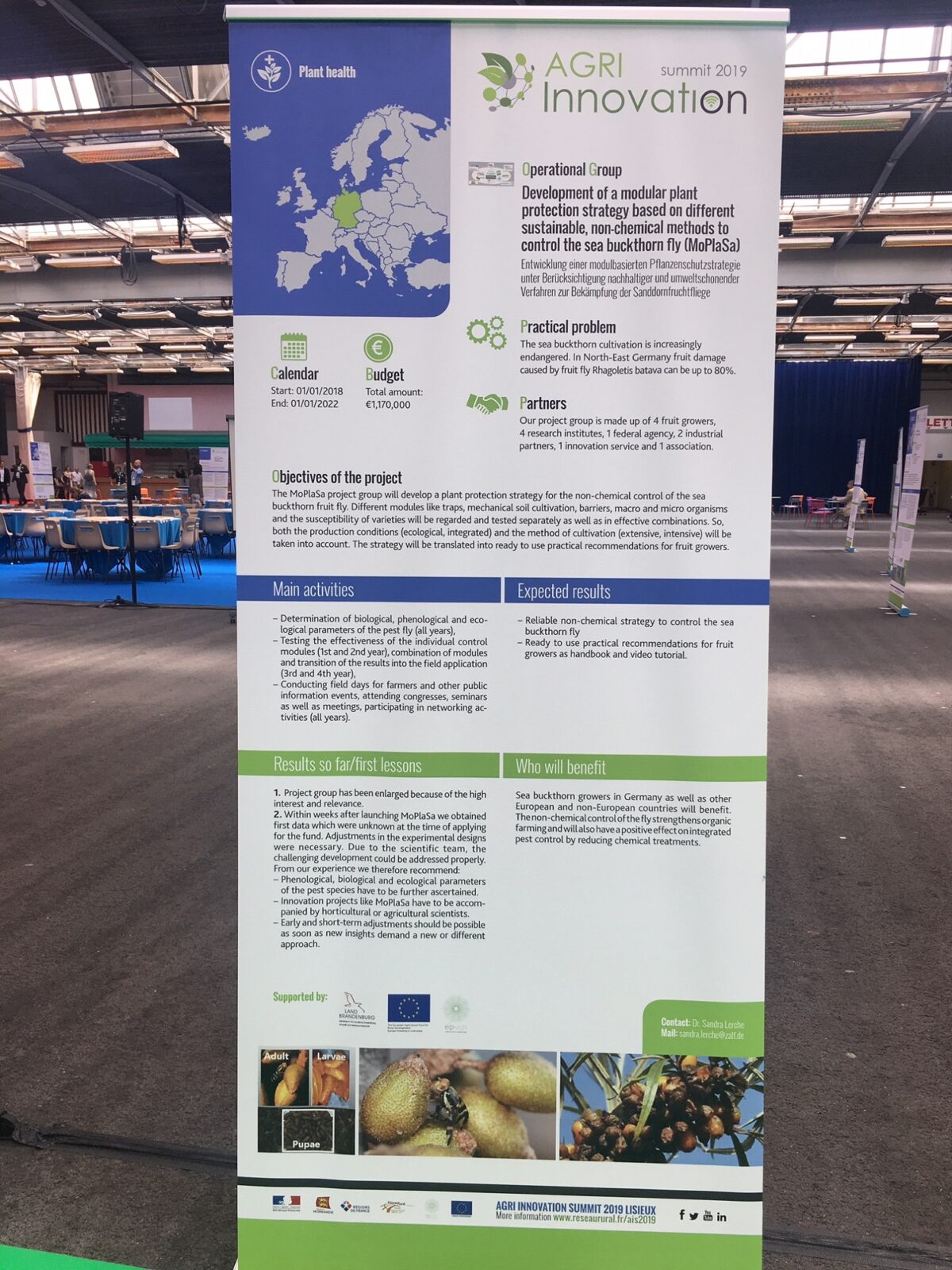

25. -26.06.2019 – Agri-Innovation summit 2019 in Lisieux, Normandy – France

Veranstaltungswebseite (EIP-Agri)

Juni 2019 – Beginn der Freilandversuche

In den Sanddornanlagen auf dem Biohof Glindow, von Havelfrucht bei Werder sowie auf Gut Schmerwitz im Fläming wurden die ersten Insektenfallen zum Befallsmonitoring aufgehängt.

Mit Hilfe der nicht-chemischen Fallen werden wichtige Daten zur Entwicklung und dem Auftreten der Fliegen ermittelt. Die Fallen werden gleichzeitig auf ihre Fängigkeit, eine einfache Anwendung und die beste Positionierung im Sanddornbestand überprüft. Dabei spielen u. a. Kriterien wie Farbe, Form, Wirkungsdauer, und Preis eine wichtige Rolle. Aber auch ökologische Aspekte werden berücksichtigt.

So sollten die Fallen möglichst nur für die Sanddornfruchtfliege attraktiv sein, um andere Nichtziel-Insekten zu schützen. Für diese Zwecke wurden vier Fallentypen ausgewählt. Neben einmal Klebetafeln wurden wiederverwendbare Fallen mit unterschiedlichen Eigenschaften verwendet. Sie sind glocken- oder trichterförmig und haben Fangflüssigkeit im Inneren oder bestehen aus zwei Tafeln, die zusammengesetzt ein Kreuz bilden und mit Insektenleim bestrichen sind.

Zwei Mal pro Woche finden nun Bonituren statt. Das heißt, die Fallen werden gesichtet und ggf. ausgetauscht. In Erfassungsbögen wird der Fang genau dokumentiert und nach bestimmten Parametern ausgewertet. Nur so können valide Ergebnisse erzielt werden.

Mai 2019 – Nassansaatversuche zur Bodenabdeckung auf den Versuchsflächen in Dahlem

Ausbringen Bodenabdeckungmaterials mit dem Hydroseeder des Projektpartners IGG

Versuchsparzellen mit Bodenabdeckung

02.04.2019 – 2. OG-Treffen auf Gut Schmerwitz

Die einzelnen Module für die Versuchsplanung 2019 wurde besprochen. Dabei wurde herausgestellt, dass es besonders wichtig ist, die Biologie der Sanddornfruchtfliege genauer zu untersuchen. Dazu gehören Daten zu: Überliegerrate, Fitness der Puppen (Größe), Parasitierung (Farbunterschiede), Schlupfzeiträume (Temperaturschwelle Entwicklung, Temperatursumme Fliegenschlupf), Ermittlung der Basistemperatur für Schlupf.

Dr. Bart Vandenbossche (e-nema) präsentierte, wie Nematoden zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden können und welche Versuche dazu derzeit durchgeführt werden.

Holger Neisser (IGG) präsentierte die Planungen zu den Nassansaatversuchen zur Bodenbedeckung. Die Bodendeckung soll zum einen verhindern, dass die Puppen in den Boden eindringen und zum anderen, dass Fliegen den Boden verlassen können. Mit den Versuchen sollen Fragen zum Material (Dicke, Haltbarkeit) und wie das Material ausgebracht werden soll (Größe und Druck)geklärt werden. Dazu steht eine 150 Quadratmeter große Fläche in Berlin Dahlem (HU Berlin) zur Verfügung.

Dr. Sandra Lerche (ZALF) stellte die ersten Planungen für die Fallenversuche vor. 2019 sollen folgende Fallentypen getestet werden: Klebetafeln (Einfach-/Mehrfachnutzung) und McPhail-/Tunnel-Fallen zur Mehrfachnutzung. Untersucht werden die Handhabbarkeit, Fängigkeit, Aufhängung bzw. Positionierung. Die Fallenversuche werden in allen Betrieben durchgeführt.

Weitere Themen des zweiten OG-Treffens waren die geplanten Versuche mit entomopathogenen Pilzen, für die es bei Freilandversuchen einer Sondergenehmigung bedarf und die Sortenversuche.

10.10.2018 – Auftaktveranstaltung

Mit vereinten Kräften gegen die Sanddornfruchtfliege!

Am 10.10.2018 war es endlich soweit: mit dem Auftakttreffen der Operationellen Gruppe (OG) – so die offizielle Bezeichnung des Projektteams im Rahmen von EIP-AGRI – wurden die Arbeiten zum neuen EIP-AGRI Projekt MoPlaSa offiziell aufgenommen. Eine bunte Mischung aus Sanddornanbauern, Wissenschaftlern und Vertretern aus Wirtschaft und Landwirtschaftskammern wollen gemeinsam die Sanddornfruchtfliege bekämpfen